Le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques)

Qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit de l’une des maladies hormonales les plus courantes, elle implique un défaut d’ovulation chez le/la patient·e, et touche environ 1 personne ayant des ovaires sur 10. Pourtant, on en entend peu parler ! De fait, il est souvent diagnostiqué tardivement, lorsqu’une baisse de la fertilité, et donc une difficulté à concevoir un enfant est rencontrée. En effet, 75% des personnes diagnostiquées avec un SOPK devront se faire aider médicalement pour enfanter.

Le SOPK est un syndrome, ce qui signifie qu’il existe une multitude de symptômes qui peuvent être présentés ou pas par le/la patient·e, et que le degré de sévérité et de pénibilité au quotidien peut être très variable. Cela explique, avec la méconnaissance des mécanismes liés au développement du SOPK, pourquoi ce syndrome est si complexe à diagnostiquer.

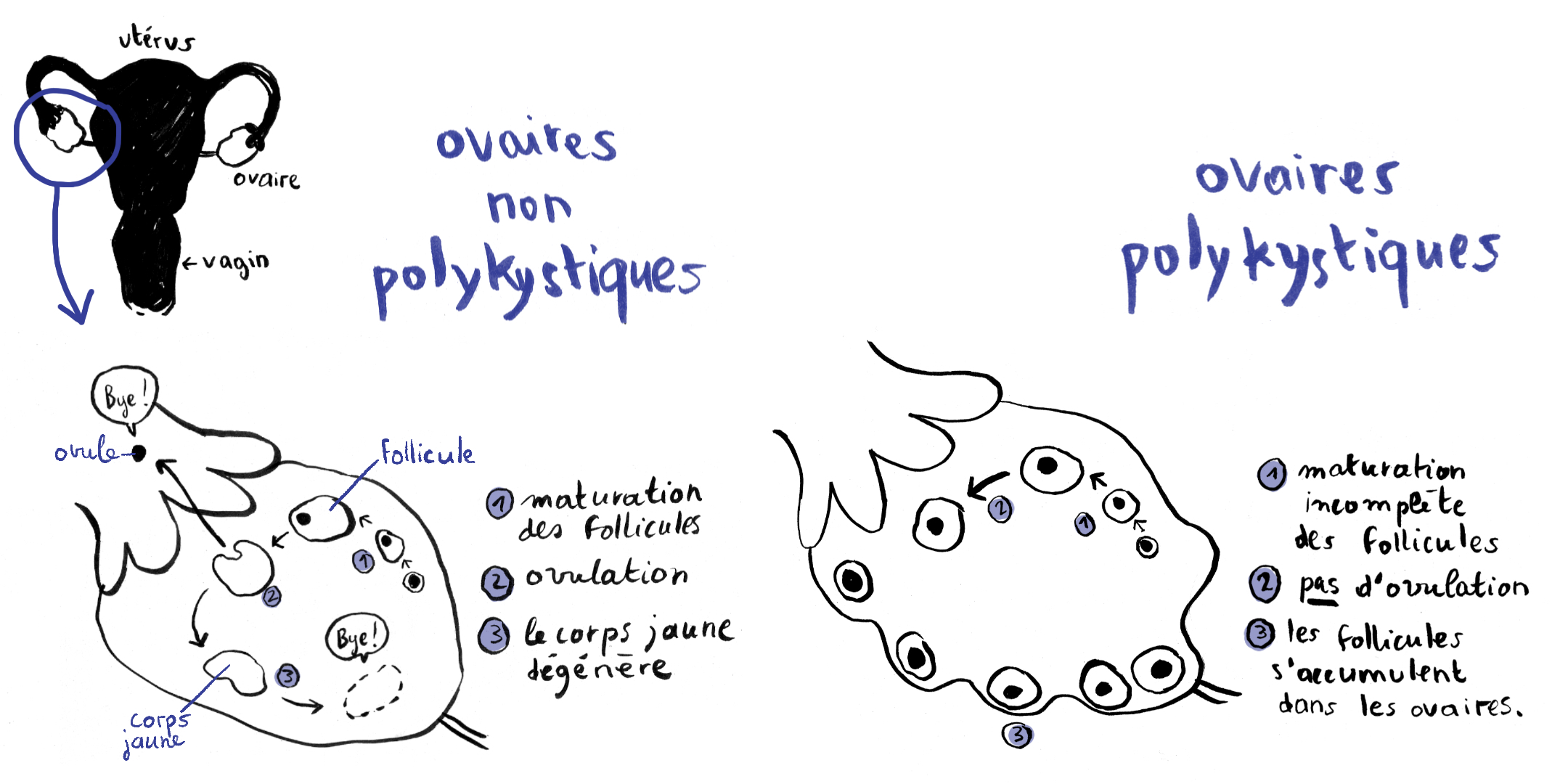

Souvent, on ne sait pas qu’on présente un SOPK car on n’a pas ou peu de symptômes visibles. Parmi les différents symptômes, on retrouve des cycles menstruels irréguliers, une prédisposition à prendre facilement du poids, à présenter des complications cardiovasculaires, du diabète de type II, de l’hirsutisme (pilosité excessive)… Des examens plus poussés permettent de diagnostiquer le SOPK : un bilan hormonal révélant un excès d’androgènes dans le sang, ainsi qu’une échographie des ovaires mettant en évidence une accumulation de follicules immatures (ovules fécondables en devenir) à la surface des ovaires ou une augmentation du volume de ces derniers.

Comment le SOPK est-il pris en charge ?

Pour l’instant on n’en traite malheureusement que les symptômes : perte de poids chez les personnes atteintes d’obésité, traitement du diabète et du cholestérol … Afin de « corriger le profil hormonal » des patient·e·s, une pilule contraceptive peut être prescrite. Une prise en charge précoce est importante afin d’éviter d’en arriver à un stade d’infertilité, ou à une baisse de la qualité de vie. Ainsi, des études visant à comprendre les mécanismes du développement du SOPK sont en cours et devraient permettre de développer des traitements ainsi que des outils pour faciliter le diagnostic.

Qu’en dit la science ?

L’origine, les différents facteurs de risque et mécanismes de développement du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) sont encore en cours d’étude. La compréhension de l’ensemble de ces problématiques par les chercheurs, et donc le développement de traitements du SOPK en lui-même plutôt que de ses symptômes mettra encore probablement plusieurs années à venir.

Pour l’instant ce que l’on sait, c’est que le SOPK correspond à un dérèglement hormonal qui peut être soit d’origine centrale, soit d’origine périphérique. On parle de dérèglement central lorsque le ratio des neuro-hormones LH/FSH sécrétées par l’hypophyse est anormal. Il est dit périphérique lorsque l’ovaire n’est pas capable de convertir en œstrogènes les androgènes qu’il produit. Dans les deux cas, en résultent des taux anormalement élevés d’androgènes dans le sang, une maturation folliculaire incomplète, et une absence d’ovulation.

Le SOPK est un syndrome d’origine multifactorielle. Il a probablement une composante génétique, puisque des études à grande échelle ont montré que certains gènes, une vingtaine environ, peuvent, lorsqu’ils sont mutés, favoriser le développement du SOPK. Cependant leur rôle n’expliquerait que 10% des cas totaux. Or, 60 à 70% des filles nées de personnes atteintes du SOPK vont-elles aussi développer le syndrome. Cela suggère qu’il existe également des mécanismes de transmission transgénérationnels du SOPK par des processus appelés épigénétiques. De nombreuses études, notamment chez la souris, ont montré qu’une exposition in utéro à de fortes concentrations d’AMH (une hormone impliquée chez l’adulte dans la régulation du cycle menstruel et chez le fœtus dans la différenciation des organes sexuels) favorisent le développement du SOPK sur 3 générations. Cela conduit à interroger le rôle des perturbateurs endocriniens et des facteurs environnementaux dans le développement du SOPK.

Ces découvertes ouvrent la porte à de nouvelles possibilités de diagnostics précoces, notamment chez les patient·e·s ayant un historique familial de SOPK, mais également à des espoirs de traitement. Ainsi, le traitement de souris SOPK de troisième génération avec une molécule permettant de restaurer un épigénome sain a induit la disparition des traits associés au SOPK !