La culture du viol

Dire que les hommes ont des pulsions sexuelles incontrôlables, que la tenue de la victime justifie l’agression ou encore que l’état d’ébriété de la personne agressée est une circonstance atténuante pour l’agresseur : on appelle ça la culture du viol.

Cette expression, largement relayée par les médias et les associations, a le vent en poupe. Mais qu’entend-on réellement quand on parle de culture du viol ?

Petit point historique : la notion de “rape culture” (“culture du viol” en anglais) fait sa première apparition en 1974, dans l’ouvrage collectif Rape : The first Sourcebook for Women, écrit par le groupe des New York Radical Feminists. L’expression devient populaire en dehors du territoire américain l’année suivante, grâce au documentaire américain Rape Culture. Cependant, ce terme a eu du mal à conquérir le milieu universitaire, en raison de son association première au militantisme. En France, c’est seulement en 1997 qu’il apparaît pour la première fois dans un article scientifique.

La culture du viol est un concept sociologique qui qualifie un ensemble de comportements et d’attitudes partagées qui minimisent, normalisent voire encouragent les violences sexuelles. Elle est transmise par les médias, l’éducation, l’humour, la culture, etc. Le slut shaming renforce lui aussi la culture du viol ; en effet, il est un moyen de culpabiliser les victimes de viol, ce qui explique pourquoi encore aujourd’hui on leur demande, entre autres, comment elles étaient habillées au moment des faits.

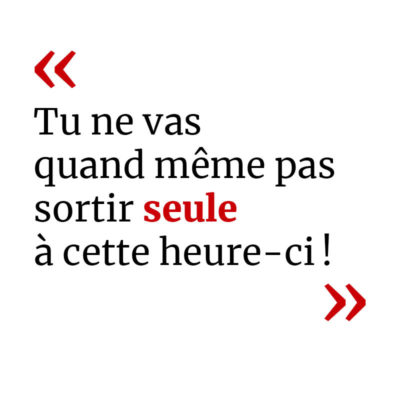

Cette culture du viol prend ses racines absolument partout et même si cette expression est au singulier, elle englobe des comportements très différents : cela va de la simple phrase “tu ne vas quand même pas sortir seule à cette heure-ci” à l’impunité d’un réalisateur accusé de viol qui continue sa carrière comme si de rien n’était.