Le male gaze

Note : ce texte utilise une binarité femmes-hommes, car le male gaze a été conceptualisé dans un cadre patriarcal et hétérocentré.

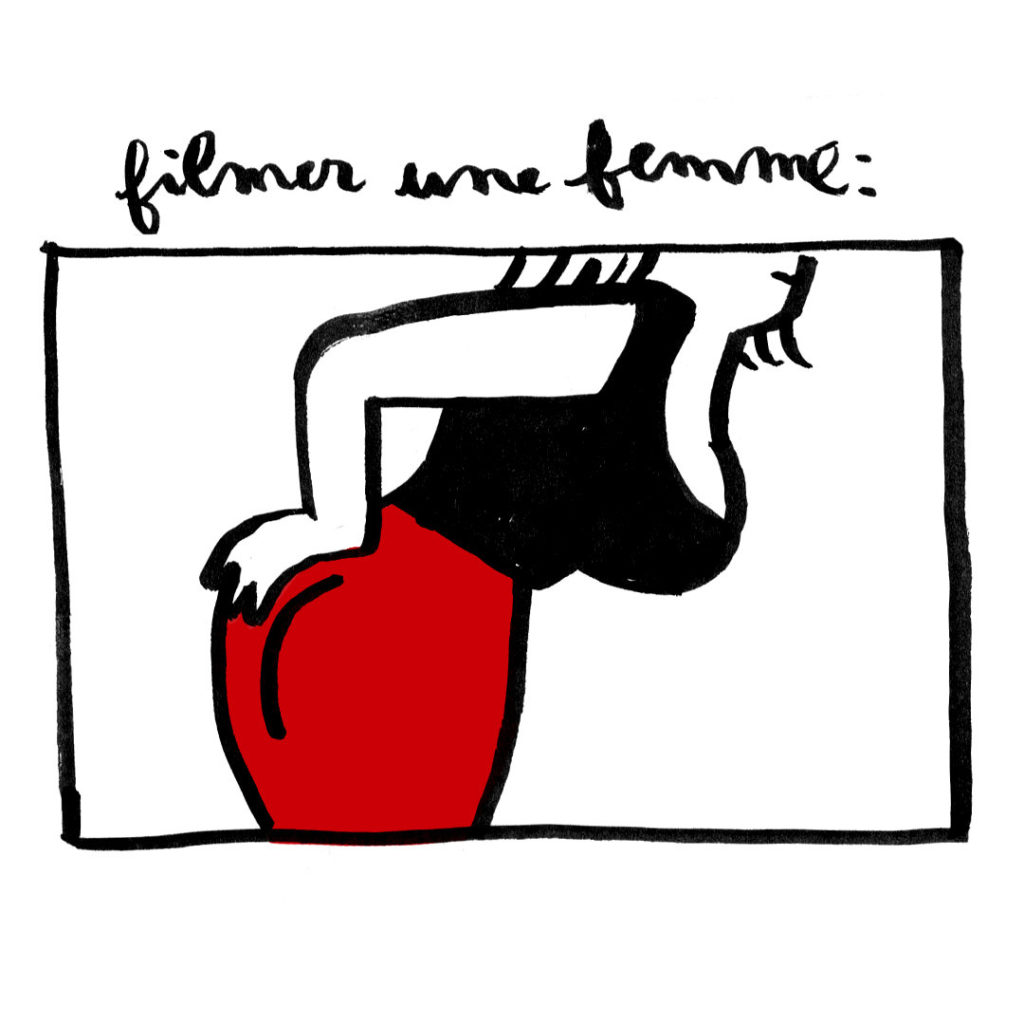

Le male gaze, que l’on traduit par “regard masculin” en français, est un concept théorisé par Laura Mulvey (critique et réalisatrice anglaise) en 1975. Il dénonce la prédominance d’un regard masculin hétérosexuel dans presque toutes les œuvres cinématographiques qui fait que les femmes sont systématiquement filmées comme des objets de désir et de plaisir.

Dans la plupart des scénarios, les hommes jouent un personnage actif, dynamique et porteur du récit. Les femmes, quant à elles, sont en général cantonnées à un statut passif, lascif et réduites à un rôle “ornemental”. Cela se traduit par des gros plans sur certaines parties de leur corps, le port de tenue “sexy”, etc. Par exemple, la journaliste Anaïs Bordages s’est amusée à compter le nombre de gros plans réalisés sur les fesses des actrices dans le film Mektoub My Love : il y en a 178 !

Heureusement, certain·e·s réalisateurs·rices prennent le contre-pied de cette tendance, comme Bruce Miller dans la série La Servante écarlate, ou Céline Sciamma dans son film Portrait de la jeune fille en feu (et dans le reste de sa filmographie d’ailleurs), même si cela ne concerne aujourd’hui pas la majeure partie des oeuvres cinématographiques.

L’impact du male gaze sur l’image de soi

On le constate tous les jours : la manière dont les femmes sont montrées est – la plupart du temps – très différente de celle dont les hommes le sont. Mais est-ce grave ?

En fait, ce qui est problématique dans cette représentation des femmes, c’est non seulement que celles-ci soient (quasi) systématiquement sexualisées, mais aussi que nous soyons bombardé·é·s d’images et plus généralement d’histoires (que ce soit au ciné, dans la pub, dans l’art, dans les journaux, les livres, les bédés…) où elles sont montrées en situation de passivité.

En fait, ce qui est problématique dans cette représentation des femmes, c’est non seulement que celles-ci soient (quasi) systématiquement sexualisées, mais aussi que nous soyons bombardé·é·s d’images et plus généralement d’histoires (que ce soit au ciné, dans la pub, dans l’art, dans les journaux, les livres, les bédés…) où elles sont montrées en situation de passivité.

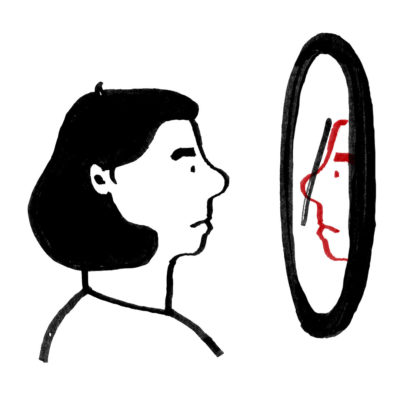

Quand on est une fille, on finit donc par intérioriser que notre valeur se trouve principalement dans notre physique et dans la façon dont les autres nous voient. C’est comme si notre corps ne nous appartenait pas vraiment. Et quand tu es une fille racisée, le curseur monte encore d’un cran, nos sociétés ayant une très longue histoire d’objectivation, de sexualisation et d’animalisation des personnes non blanches…

L’écrivaine Margaret Atwood a écrit cette phrase qui résume bien l’effet produit par l’interiosiation de ce regard masculin hétérosexuel : “You are a woman with a man inside watching a woman” (“Tu es une femme avec un homme à l’intérieur qui regarde une femme”). Penser sans cesse à son apparence et à la façon dont on est vues par les autres ne vient donc pas d’un narcissisme débordant, mais d’un message qui nous est envoyé sans arrêt depuis l’enfance : les femmes sont là pour se laisser regarder.

Ce mécanisme d’intériorisation explique qu’on peut retrouver le male-gaze même dans des œuvres de femmes. Bien sûr, il existe aussi des films produits par des hommes dans lesquels les femmes sont traitées comme des personnages à part entière et dont le point de vue a autant de valeur que celui d’un homme. Iris Brey, spécialiste de la question du genre et de ses représentations (et autrice de l’essai Sex and the series), cite par exemple le blockbuster Titanic !

Pour aller plus loin, on vous propose d’écouter l’épisode du podcast Les couilles sur la table en 2 parties “Male gaze, ce que voient les hommes” et “Female gaze, ce que vivent les femmes”.