Vulves préhistoriques

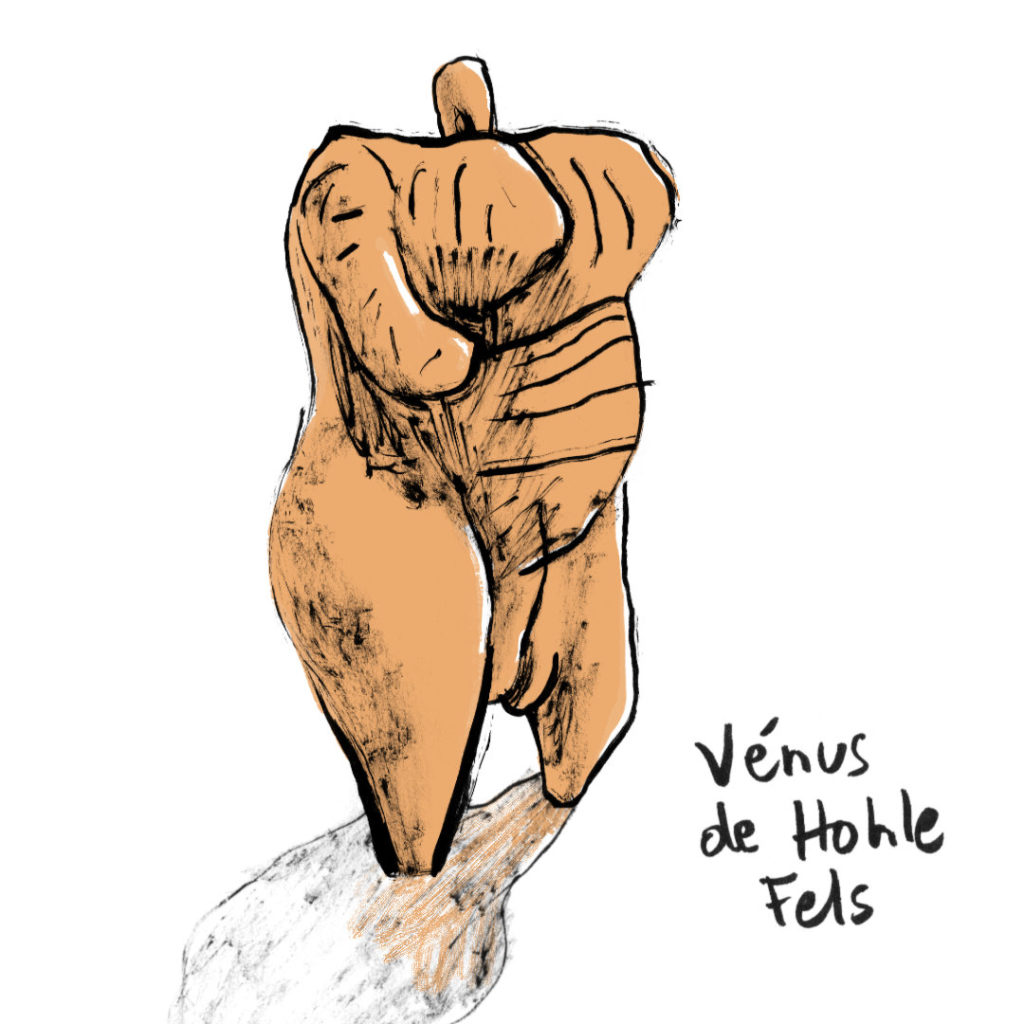

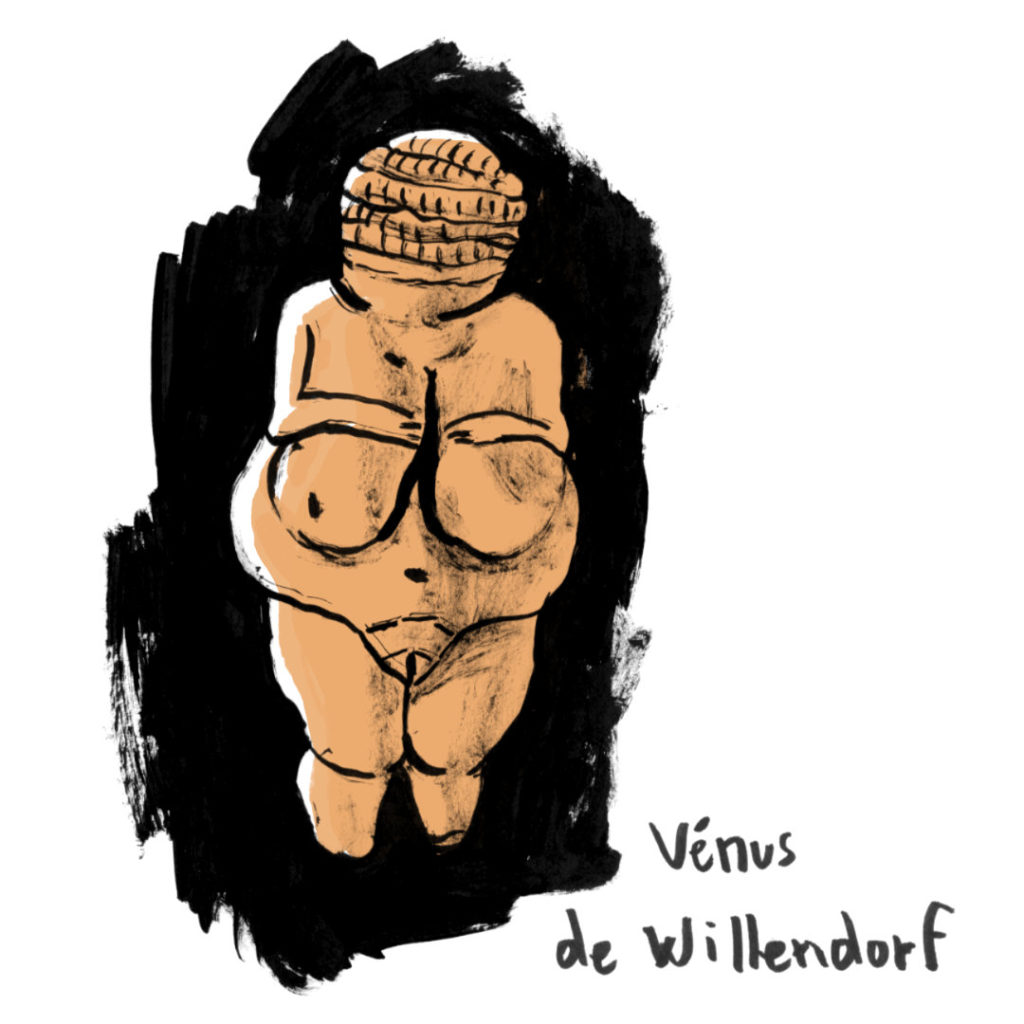

Depuis la fin du 19e siècle, on a découvert plus de 200 sculptures représentant des corps féminins, en Europe et en Russie, les plus anciennes datant d’il y a 40 000 ans. Sculptées en ivoire, en pierre ou en terre, ces petites figurines sont connues sous le doux nom de “Vénus paléolithiques”. Cet anachronisme réduit malheureusement ces découvertes fascinantes à une représentation de l’érotisme, de l’amour et de la beauté. La dimension religieuse évoquée par le nom Vénus est elle aussi malencontreuse, parce que rien ne prouve que ces statuettes avaient un lien avec le culte d’une déesse.

Ces sculptures montrent souvent des attributs sexuels qui nous paraissent exagérés (vulves marquées, gros ventres, fesses protubérantes, gros seins), ce qui a conduit à un bon nombre de spéculations. On note par exemple que la première statuette découverte (en 1864) a été nommée la Vénus “impudique” parce qu’elle représentait clairement une fente vulvaire. C’est ce même regard patriarcal qui installera durablement l’image de “monsieur chasse le mammouth pendant que madame balaie la grotte”. On déconstruit peu à peu cette vision de la préhistoire grâce à des chercheur·se·s contemporain·e·s.

On pense aujourd’hui, entre autres hypothèses, que ces statuettes ont un rapport avec la sexualité et la maternité : nombre d’entre elles montrent en effet un corps âgé, portant les marques de grossesses. C’est devenu un sujet d’étude à part entière pour des historiennes telles que Claudine Cohen, d’autant que ces sculptures représentent un pourcentage très important des représentations figuratives qui nous sont parvenues de la préhistoire. Mais bien sûr, le contexte d’utilisation étant impossible à reconstituer avec certitude, on ne peut faire que des suppositions. Avaient-elles un but purement décoratif ? Avaient-elles une valeur spirituelle ? En tout cas, elles nous questionnent sur les premières sociétés humaines, au-delà des stéréotypes !